El desempleo es, sin lugar a dudas, una de las principales consecuencias —y de las que más rápido salen a relucir— de las malas decisiones económicas, así como el punto de origen de una multiplicidad de problemas posteriores, como la pobreza o la ausencia de movilidad social.

Decía Milton Friedman, describiendo a la perfección y con acierto el paradigma intervencionista, que “uno de los más grandes errores es juzgar a las políticas y programas por sus intenciones, en lugar de por sus resultados”. A menudo, los políticos intervencionistas, en aras de solucionar esta clase de problemas sociales, abogan por soluciones que pecan de lo que proclamaba Friedman hace décadas: de hacer más grande la bola bajo el pretexto de “disolverla”. Sin embargo, a pesar de haberse demostrado cientos de veces en tiempos pretéritos que ciertas medidas, sencillamente, no funcionan, parece que, como vienen respaldadas por buenas intenciones, su ineficacia es irrelevante. Enorme error, que condena a las sociedades a repetir sus equivocaciones una y otra vez, mientras los políticos se defienden con el clásico argumento de que, si la medida fracasó, se debió a que no se aplicó lo suficiente, pero que, a la próxima, surtirá efecto.

Parece irrelevante que ciertas medidas no funcionen, con tal de que vengan respaldadas por buenas intenciones

El intervencionismo se suele practicar con mayor asiduidad en el mercado de trabajo, cuya regulación, es decir, la legislación laboral, reviste una importancia mayúscula en lo relativo al funcionamiento general de la economía de un país.

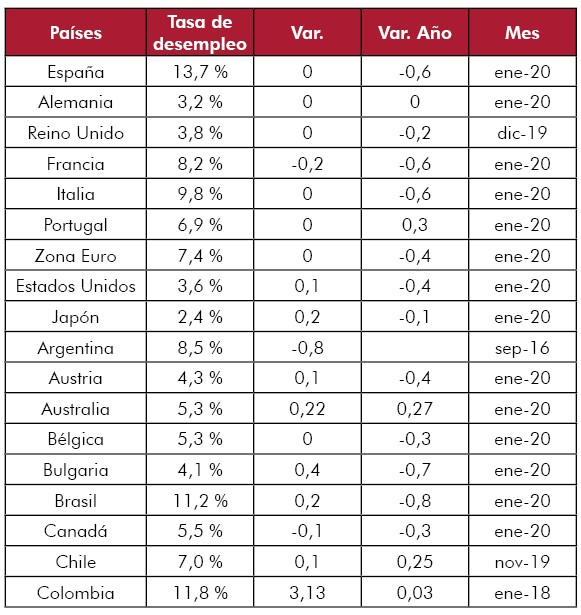

El gran problema que tiene España hoy, y que lleva acarreando durante décadas, reside en la disparada tasa de desempleo en comparación con la del resto de países de nuestro entorno. Unas cifras exageradamente altas, no solo durante los momentos de recesión, sino también en los de expansión económica. Así, mientras la media de paro en la eurozona asciende a un 7,4 %, la de España, decimotercera potencia mundial por razón de PIB, casi la duplica, rondando un 14 %. ¿Por qué los datos de nuestro país se asemejan más a los de Colombia (11,8 %) o Brasil (11,2 %) que a los de Alemania (3,2 %) o Dinamarca (4,9 %)?

La culpa la tiene la legislación laboral, unida a otras que afectan directamente al empleo, como el salario mínimo. Subirlo por encima de la productividad marginal en un mercado en el que, en un momento de relativa expansión económica, la tasa de paro sigue anormalmente alta, constituye una bomba de relojería.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, del mismo modo que su antecesora Magdalena Valerio, ha reiterado en múltiples ocasiones su voluntad de derogar la reforma laboral que el Partido Popular impulsó en 2012, ya que, a su juicio, pauperiza las condiciones de los trabajadores, al incrementar la temporalidad y fomentar los bajos salarios como norma. Pero nada más alejado de la realidad. Porque, si los sueldos en nuestro país resultan relativamente bajos respecto a los de los países de nuestro entorno, se debe a la disparada tasa de desempleo. Paro y salarios altos son incompatibles. Por ello, si queremos que las retribuciones mejoren a través de una reforma laboral, esta habría de ir casi exclusivamente enfocada a la reducción de la tasa de desempleo, lo cual pasa por la liberalización del mercado de trabajo. Por tanto, ¿derogar la reforma laboral de 2012? Sí, siempre y cuando se sustituya por una que pretenda avanzar en lo relativo a la flexibilización del mercado, la liberalización contractual, y la eliminación de la dualidad entre trabajadores fijos y temporales. En resumen: hay que dar un paso más allá.

Ni que decir tiene que la contrarreforma que se defiende desde el Gobierno toma una dirección plenamente opuesta, tendente a la rigidez de regulaciones laborales pasadas, con todo lo que ello significa: altas tasas de temporalidad —hoy sustancialmente reducidas gracias a la reforma, — y mayor paro estructural. Y eso en un entorno incierto, cambiante y globalizado, en el que las demandas van precisamente en sentido contrario.

Deberíamos aprender, de una vez por todas, que encarecer la contratación acaba resultando contraproducente para el trabajador, dado que esta medida obstaculiza especialmente a los contratos de carácter indefinido, aquellos que propician mayores inversiones en capital humano por parte de las empresas y que se traducirán en el futuro en trabajadores más productivos y en alzas salariales.