El populismo es el enemigo implacable de la libertad personal, porque promueve que el Estado sea más gigantesco; la sociedad civil, más débil, y los individuos, más súbditos. A medida que la insaciable bulimia de la Administración devora más recursos económicos y exige más impuestos, el sector privado se encoge, porque una presión fiscal desincentiva la generación de riqueza.

El tópico que pregona la ministra Carmen Calvo de que “el dinero público no es de nadie”, unido al aforismo de “disparar con la pólvora del rey”, explican el abusivo aumento de parásitos del régimen populista. Ante el estallido de la peor crisis económica desde la Guerra Civil, un dirigente responsable hubiera reducido los 23 ministerios y los 731 altos cargos y asesores, niñeras incluidas, pues cuestan 7,5 millones cada mes. Este exceso de nombramientos de libre designación constituye mucho más que un coste de personal, porque la eficiencia de su gestión no está garantizada. Todos sabemos que muchos de esos enchufados no han alcanzado sus poltronas por un currículum profesional prestigioso, sino por su inquebrantable adhesión a quien los ha nombrado. El engorde del Estado que practica el tándem Sánchez-Iglesias es la antítesis de la sobriedad de Angela Merkel. Un contraste similar al que existe entre las complacientes mentiras de los embaucadores monclovitas y las verdades crudas de la canciller germana, las cuales, como Merkel despierta confianza, dinamizan la responsabilidad ciudadana.

El estatismo proclama la falacia de que, a mayor tamaño del Estado, más bienestar para todos, cuando la gestión empresarial ha resultado siempre más eficiente que la pública. Las sinergias que suscita la colaboración público-privada debieran llevar a que cada servicio social se encargara de lo que puede hacer mejor, con los oportunos controles independientes en los plazos oportunos. De ahí que las empresas públicas suelan perder dinero (una vez más, de los contribuyentes), mientras que las privadas lo ganan, después de pagar unos impuestos que, en parte, financian a las públicas.

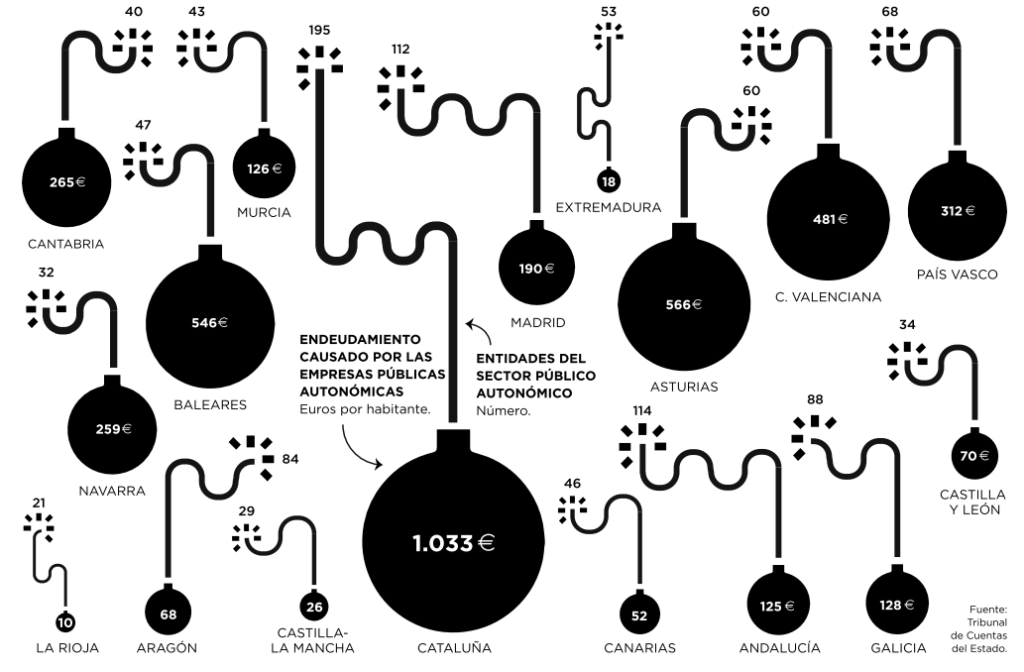

Para defender la necesidad de tomar la senda de la austeridad presupuestaria, nos centraremos en las compañías que dependen de las Administraciones regionales. Según el último informe del sector público autonómico del Tribunal de Cuentas, publicado el 29 de octubre de 2020, las regiones en 2017 poseían 1.114 empresas públicas.

Destacaban Cataluña, con 195; Andalucía, con 114, y Madrid, con 112. El conjunto de estas sociedades (en cuyas cúpulas, además, hay políticos que no saben del sector) arrojaba la descomunal deuda de 16.037 millones de euros. Sin embargo, lo sorprendente es el dispar reparto. Si se divide la deuda de estas empresas entre el número de habitantes de la respectiva región, obtenemos que cada catalán debe 1.033 euros; el asturiano, 566; el balear, 546, y el valenciano, 481. Por el contrario, el riojano tan solo debe 10 euros; el extremeño, 18, y el castellanomanchego, 26.

Las sociedades públicas se suelen constituir bajo el pretexto de que sus servicios no se pueden desarrollar con eficacia dentro de la Administración. La realidad difiere, porque el sector privado es el que mejor logra competir en calidad, plazo y precio frente a unas compañías burocratizadas, acogidas a las prebendas funcionariales y que no asumen las leyes del mercado, como que resulte posible despedir a sus trabajadores si no rinden.