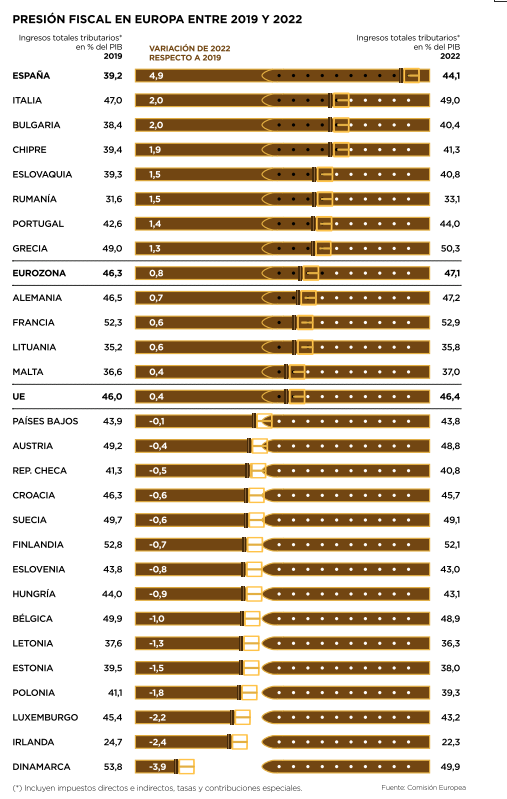

Una de las tesis más sorprendentes que Chesterton sostiene en su ‘Breve historia de Inglaterra’ se refiere a la interpretación del bienestar en que se vive. Así, el escritor sostiene que los periodos valorados como más esplendorosos para el país eran, en realidad, más desafortunados que otros supuestamente más lúgubres. Este autor considera que los causantes de esta confusión eran los monarcas porque tergiversaban la información cuando el aumento del poder que convenía a sus intereses no favorecía a los de sus súbditos. Este modo hipócrita de proceder cobra hoy vigencia. Durante los últimos meses, hemos visto como la ministra de Hacienda fanfarroneaba de lograr unos niveles de ingresos récord, en un momento en el que la economía todavía no se había recuperado de la crisis del coronavirus. Presumir que de gestión porque es capaz de recaudar más es un sarcasmo, para unos contribuyentes que están siendo salvajemente expoliados. La ministra alardea sin reconocer las graves pérdidas de poder adquisitivo que han supuesto la inflación y el aumento de las cotizaciones sociales. La situación requería deflactar las tarifas en el IRPF. Pero no, la bulimia confiscatoria que impera en La Moncloa es insaciable. Esta voracidad tributaria no tiene parangón en Europa, ya que la presión fiscal en España ha pasado del 39,2% del PIB en 2019 al 44,1% en 2022, lo que supone un aumento de 4,9 puntos porcentuales. Esto es, 12 veces más que la media europea y una cifra muy superior incluso a la de los países que van inmediatamente detrás, como Italia o Bulgaria (dos puntos en ambos casos). De hecho, más de la mitad de los países comunitarios han optado por un alivio impositivo con el objeto de revitalizar la economía tras la pandemia, en lugar de exprimir todavía más a una vaca que se desangra. La tentación de tener las arcas públicas repletas para conceder regalos a los votantes, justo antes de las elecciones, debe resultar irreprimible para el Ejecutivo. La historia económica demuestra que, a medio plazo, siempre ha sido más eficiente priorizar la recuperación de la actividad para luego, una vez recuperada la economía, obtener unos mayores ingresos fiscales sin subir tarifas. No es casualidad que España sea el país más retrasa[1]do en la recuperación del PIB tras la crisis y que no vaya a recuperar los niveles previos a la Covid-19 hasta finales de este año o principios del próximo. Hay otros dos motivos más que provocan que esta brusca subida de la presión fiscal sea particularmente nociva para la economía española. En primer lugar, las empresas soportan el 32,5% de toda la carga tributaria a través de las cuotas a la Seguridad Social, el Impuesto de Sociedades y distintos impuestos sobre la producción. Este porcentaje es el quinto más elevado de la Unión Europea y 8,6 puntos por encima de la media. Esta mayor carga fiscal supone un lastre para la creación de empleo y la inversión, que son las palancas del crecimiento y, además, una pérdida de competitividad en el mercado global. En segundo lugar, este incremento de la presión fiscal no ha venido acompañado del mínimo control en el gasto público, por lo que no ha servido para reducir el déficit. El desfase entre ingresos y gastos se mantiene en el 4,6% del PIB, uno de los más elevados de Europa. Es una bomba de relojería en un momento en el que las restricciones de la política monetaria están elevando abruptamente los tipos de interés de la deuda. Lo peor es que la orgía de despilfarros durante los meses que faltan hasta las elecciones va a tener una brutal resaca durante varios años.

Publicaciones relacionadas